扁平足でお悩みの方へ。

「歩くと疲れる」「膝が痛い」「土踏まずが落ちている気がする」──

それらの原因は、靴下による足のアーチ低下かもしれません。

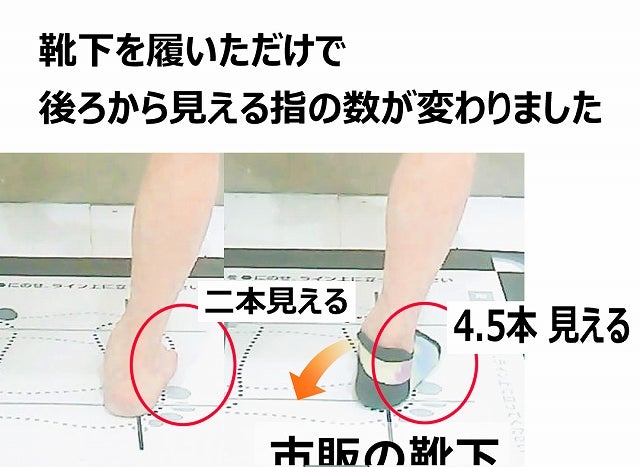

靴下が引き起こしたトゥーアウト

普通の靴下を履いただけで、足首が内側に倒れ、トゥーアウトが起きる。

その結果、足のアーチが落ちて扁平足が進行することがあります。

普通の靴下が引き起こした、危険なサイン

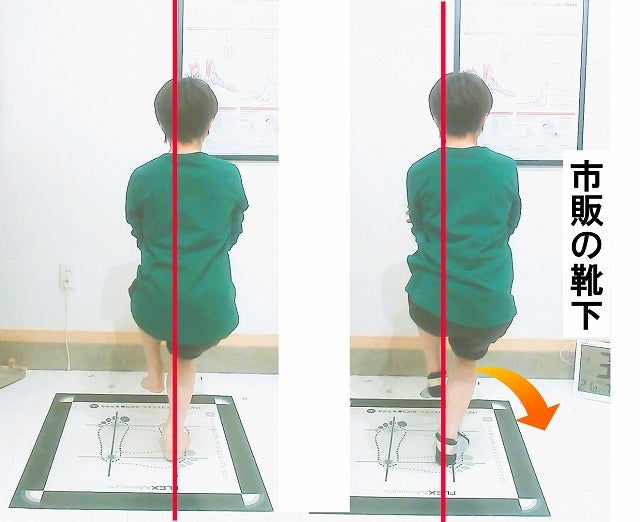

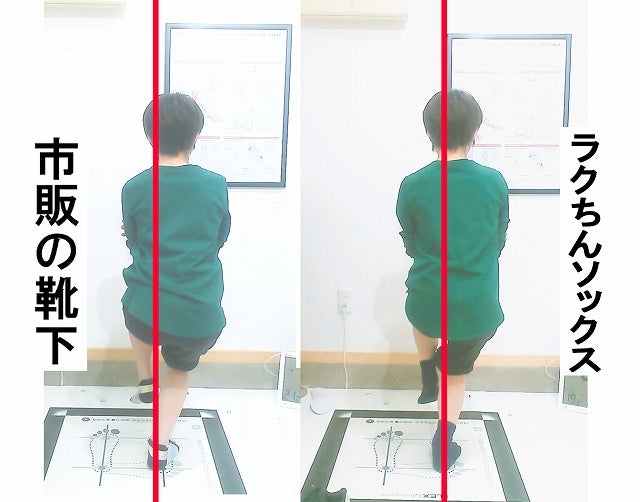

下の画像は、同じ人が「素足」「ラクちんソックス」「市販の靴下」を履いて片足立ちした時の比較です。

いわゆる扁平足です

通常、後ろから見えるのは指2本(小指と薬指)。

ところが、普通の靴下を履くと4〜5本も見えてしまう──

これが too many toes sign(トゥーメニートゥス) と呼ばれる危険なサインです。

これが、いわゆる扁平足です。

足首の軸が崩れるとどうなる?

足首の軸が狂えば、膝の軸も乱れます。

歩くだけでも、階段を降りるだけでも、関節に負担が蓄積します。

結果として:

-

後脛骨筋炎

-

シンスプリント

-

足底筋膜炎

-

疲労骨折

-

膝の半月板損傷や靭帯損傷

こうした障害につながるリスクが高まります。

テーピングやストレッチでは解決できない

靴下によって発生するアーチの低下は、テーピングやストレッチでは改善できません。

だからこそ、毎日使う靴下の構造から見直す必要があります。

誰かが解決しなければならないこの問題に、

真正面から取り組んでいるのが まぼろし工房 です。

扁平足改善をサポートする靴下

まぼろし工房のラクちんソックスは、人本来の足の機能を活かす設計で特許を取得。

靴下が原因で起こるアーチ低下を防ぎ、

扁平足の改善・歩行の安定・膝への負担軽減をサポートします。

扁平足でお悩みの方におすすめの靴下です。

人が本来持つ足の機能を 邪魔することなく、

その働きを 最大限に活かす設計 にしています。

足元の違いを、ぜひ確かめてみてください。

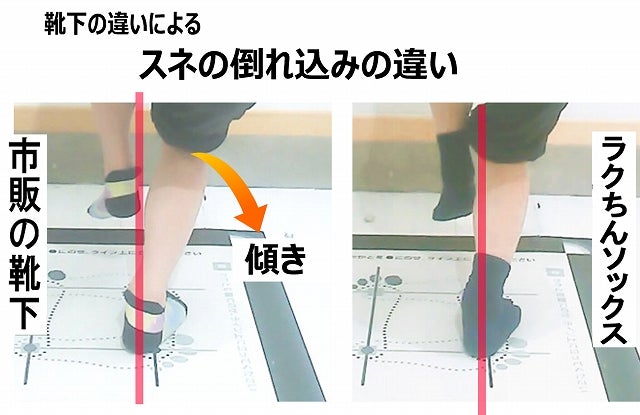

同じ人でも──

市販の靴下ではスネが大きく傾き、

ラクちんソックスでは軸がまっすぐ保たれています。

まとめ

扁平足は「生まれつき」や「仕方ない」と思われがちですが、靴下ひとつで改善の道が開けます。

ストレッチや筋トレに加え、毎日使う靴下を変えることが、再発予防と根本改善の第一歩です。

トゥ・メニー・トゥースサイン/Too many toes

概要:トゥ・メニー・トゥース(Too many toes)とは

"too many toes sign"(トゥーメニートゥス) は、整形外科や足部診療で使われる用語です。

意味

正常な立位では、後ろから見たときに外側の小指が少しだけ見える程度です。

しかし、外反母趾・扁平足・後脛骨筋機能不全などがあると足が外に向き、親指側の突出に加えて「外側の指(薬指や中指まで)」が後方からも見えてしまいます。

つまり「本来見えるはずのない数の指が、後ろから too many(多すぎる)見える」ことから名づけられました。

後脛骨筋不全(PTTD)に特有なサインで、足を揃えて立たせたとき、後ろから観察すると小指の方の足指が多く見えるサインのことをいいます。

臨床での位置づけ

-

陽性サイン:後脛骨筋機能不全、進行性扁平足変形、外反母趾などの評価に用いられます。

-

観察法:立位で後方から踵を観察します。

-

解釈:外側に回旋している場合、足部アライメント異常の可能性があります。

トゥ アウト(too out)の指標