後脛骨筋炎を理解しよう

まず、片足で立ち、軽く膝を曲げてみてください。

見落とされていた盲点

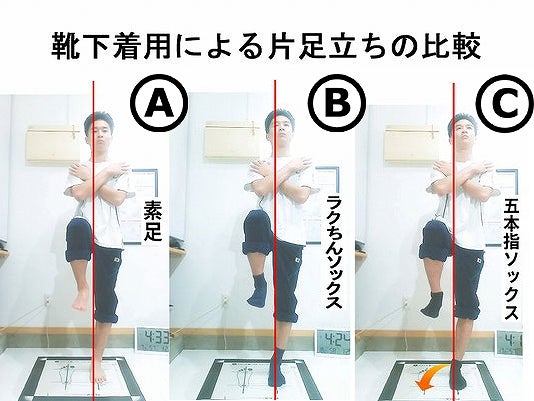

靴下の違いでも、片足立ちのバランスは大きく変わります。

バランスが変われば、

足首の形は変わります。

踵が曲がったように見える状態を

プロネーションと呼びます。

このように、

足首を捻っても、休んでいる間に回復しますが、

長く捻られ続けると、もとの形に戻りにくくなります。

足首の歪み(プロネーション)は、

足底筋膜炎や、後脛骨筋炎などを起こしやすくなるだけでなく、膝の故障に繋がります。

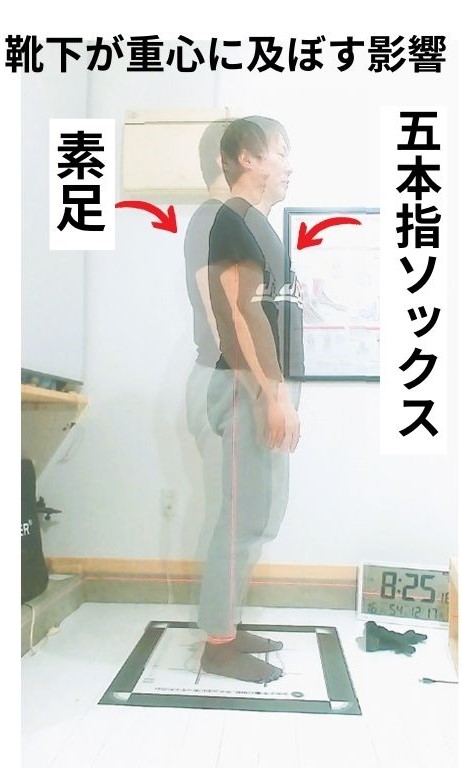

前後のバランス

下の画像は、

素足のときと靴下を履いたときの立ち姿勢の違いを比較したものです。

立ったときに重心が前に行くほど、

後脛骨筋にかかる負担は大きくなります。

後脛骨筋炎が治りにくい理由

「筋肉が硬いから痛い」

「炎症があるから痛い」

「使いすぎが原因」

──多くの人が、そう考えています。

でも実は、

筋肉が硬くなることも、炎症が起こることも、

すべては“仕組み”によって引き起こされた“結果”なのです。

それが、

後脛骨筋の痛みが治りにくい原因です。