有痛性外頸骨/ゆうつうせいがいけいこつ

どんな症状?

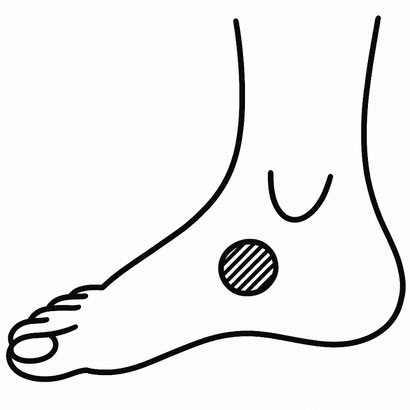

・内側くるぶしの下の骨が出っ張ってて、押したり、しゃがんだりすると痛みます。

・足の内くるぶしの下の方に骨が出ていて その骨が走ったり、押したりすると痛みます。

・階段を下りるとき、足を床に着くと、内くるぶしの下が痛みます。

👉 よくある症状の例:

- しゃがむと痛い、- 内側の出っ張りが押すと痛い、 - 階段を下りるとき、ズキッとする

【症状名より大切なこと】

「有痛性外脛骨」という名前にとらわれすぎず、

痛みの“原因となっている動作”を理解することが大切です。

内くるぶしの下が痛むこの症状も、

痛みは“骨の異常”ではなく、

“動きの異常”から生まれる結果だからです。

歩くと足の内くるぶしの下の出ている部分が痛みます。

有痛性外脛骨と呼ばれる症状も、

その原因は「骨」そのものではなく、“動き”にあります。

有痛性外脛骨は仕組みで改善しましょう。

ラクちんソックスは、何かを治すものではありませんが、正しい歩行に導く靴下です。

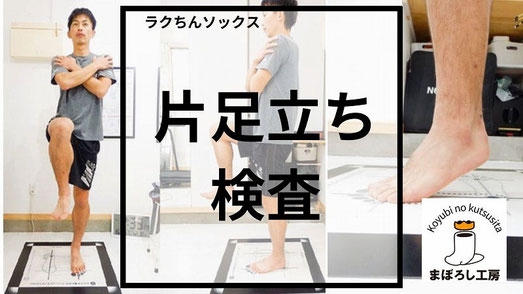

まず、素足で片足立ちで7秒間立てますか?

素足で立てても、靴下を履くと安定して立てない場合があります。

まずはこの検査をしてみて下さい。

①片足立ちで、体が外に傾くと

②歩くときにも体は外に傾きます

③蹴り出すときに体が外に傾くと反対の足に異常がでます。

前に出した足の爪先が外を向きます。

その結果

足首は本来曲がる方向とは異なる力を受けるため、無理がかかってしまいます。

一日に何歩あるきますか?

些細なことのように思えるかもしれませんが、

全体重と前へ進む力によって、足首は少しずつ捻られていきます。

これを繰り返すことで、足首の関節は徐々に歪んでいきます。

つまり、痛みがある足と、反対の足に問題がある場合が多いと思います。

有痛性外脛骨が治りにくい原因は、そんなところにあると思うのです。

歩いたときや、運動をするときに、内くるぶしの下の骨が痛い症状を “有痛性外脛骨障害” と呼びます。

原因は何でしょうか?

足の内くるぶしの下に、舟状骨(しゅうじょうこつ)という骨があります。その骨には、後脛骨筋(こうけいこつきん)の健が着いています。

足首が内側に倒れ込む動き

歩くときに、足首が潰れるように、内側に倒れ込むと痛みが出ます。

倒れ込ませなければいい

「有痛性外脛骨とは」とか、「有痛性外脛骨が痛む原因」と検索すると、

・アーチの低下が原因

・足首の倒れ込み(プロネーション)

・後脛骨筋が引き伸ばされ…

そんな記事ばかり出てきます。

プロネーションを正しく理解しましょう。

倒れ込む足首を治しました。

筋トレしたわけでもなく、

テーピングもサポーターも、アーチパッドもインソールも使っていません。

プロネーションとは

体が傾いたときに立っていられるのは、膝や足首の関節が、捻れるように動いてバランスをとるからです。

体が外に傾けば、足首は内側に倒れることでバランスをとります。

ラクちんソックスの凄いところ

体の傾きを少なくすれば、アーチの倒れ込みやプロネーションは少なくなる、

つまり、

「足首の倒れ込みを防ぐのではなく、発生させなければいい」

そんなコンセプトで開発した特許取得の靴下です。

まぼろし工房の靴下は、足の裏のアーチの低下を防ぎ、足首の倒れ込みの発生を少なくします。

そのエビデンスに基づき、特許を4件取得しています。

有痛性外脛骨│内くるぶしの下の痛み

全身に存在する骨の数は基本的には同じですが、稀に多め(過剰)に骨を有する方がいます。

この過剰骨は、成人の約15%ほどに見られるといわれていますが、外頸骨があること自体で何かしらの症状がある訳ではありません。しかし、歩行時や運動時の痛みが生じている場合を有痛性外脛骨障害と呼びます。

思春期に過度に足を動かすことで、外頸骨に痛みを生じたり、急激な運動の後や外傷(捻挫など)で症状が出現するようになります。また、靴のサイズが合わずに骨が刺激されることから痛みが誘発されたりします。

有痛性外脛骨を有する方は、扁平足を呈することも多いです。扁平足が合併することでさらに痛みが誘発されるという悪循環がうまれるとも考えられています。

原因

「舟状骨」と呼ばれる骨が、土踏まずの周辺に存在していますが、ここには後脛骨筋腱と呼ばれる筋肉の腱が付着しており、下腿の動きに対応できる構造になっています。

先天的に、この舟状骨付近に「外脛骨」と呼ばれる過剰な骨を認めることがあります。外脛骨は女性に多く、両側性に認める頻度が高いと報告されています。外脛骨は舟状骨の内側後方に位置しており、ちょうど後脛骨筋腱の付着部位に巻き込まれる形に存在しています。

外脛骨自体が、何らかの症状が誘発する訳ではありません。しかし、下腿の運動に重要な腱が付着していることから推定されるように、過度の運動を行うと外脛骨が過剰に刺激を受け、痛みが生じます。

また、外脛骨が存在することで足の内側が張り出し、外的な刺激を受けやすい構造になります。そのため外傷をきっかけとして外脛骨が痛むことがありますし、足にフィットしない靴を履き続けることで外脛骨が痛むこともあります。

同時に足の裏や踵(かかと)の痛みを訴える事もあります。

内くるぶしの少し下の方に痛みが出ます。初めのうちは運動したあとに痛みを訴えますが、ひどくなると走っているときや、運動しているときに痛みを感じます。

シンスプリントのような内スネの痛みや、足の裏の痛み(足底筋膜炎)、アキレス腱の痛み、踵の痛みを同時に訴える事があります。

多くは片足の痛みを訴えますが、ひどくなると両脚の痛みを訴えるようになります。

有痛性外脛骨の症状は、骨化が促進される思春期頃に発生することが多いといわれていますが、成人になるまで無症状のこともあります。また外脛骨を有するすべての方が症状を呈する訳ではありません。外脛骨は女性でみることが多いことを反映して、有痛性外脛骨の症状は思春期頃の女児や、小学生高学年の男児にみられることが多いです。

どんな痛み?(症状)

有痛性外脛骨では扁平足を合併することも多いです。扁平足が合併すると、有痛性外脛骨による痛みの症状が悪循環的に増悪するとも考えられています。

検査診断

有痛性外脛骨の診断は、問診や身体診察からの骨の張り出し方などを確認して疑われることになります。(トゥ メニー トゥースなど)

さらに筋肉の状態や筋力、足関節の動き、歩行の仕方も評価します。

また、外脛骨やその近傍に存在する舟状骨の変形などを確認するためのレントゲン撮影や、軟骨や靭帯などの状態をより詳細に確認するために超音波やMRIを行うこともあります。

治療

治療は、「痛み」の軽減を目的として行われます。有痛性外脛骨は、足を動かすことで局所症状が増悪するため、安静を保つことが大切です。また、炎症に関連した腫れを認めることもあるため、局所を冷やすことも有効です。炎症症状が強い場合には、痛み止めの内服薬が使用され、筋力増強と炎症の沈静化を目的としたリハビリテーションが行われることもあります。

その他、有痛性外脛骨では扁平足を合併することもまれではありません。扁平足が存在すると痛みの悪循環を産むため、足底板を使用して足のアーチを保持することもなされます。外脛骨への刺激を防ぐために、サイズのあった靴を選択することも重要です。15〜17歳以降は骨の成長が止まるため、保存的療法を中心に行うことで、症状の改善が期待できます。

基本的には上記のような保存的治療が選択されますが、症状が改善しない場合には、外脛骨の摘出を始めとした手術療法が行われます。

対処法

危険なものが多いと思います。その根拠を説明します。

コメントをお書きください