足底筋膜炎でも足底腱膜炎でも、呼び方はどちらでも構いません。

ここでは、歩いたり走ったりするときに起こる、足の裏の筋肉の痛みについてお話しします。

足底腱膜炎による痛みが現れるタイミングは、主に3つあります。

-

地面を蹴り出すときに痛むタイプ

-

足の裏が地面に着地した瞬間に痛むタイプ

-

朝起きて最初に足をついたときに痛むタイプ

多くの方が、いずれかの場面で痛みを感じています。

足の裏の痛みの原因には、さまざまなものがありますが──

ここでは、「靴下屋の目線」から、

少しだけ“足の裏の痛み”について解説してみたいと思います。

基本的に

何も痛くない、健康な足の裏です。

足の裏は柔らかく、

特に異常は見当たりません。

でも、つま先の向きを外に向けると・・・

つま先の向きをわずかに変えただけで、

健康な足の裏には見られなかった“スジ”が、くっきりと現れました。

これはつまり、

足底腱膜炎の症状が「つま先の向き」と、

足裏の筋肉の硬さに深く関係しているということを示しています。

体に問題がない問題

こちらの写真は、靴下を履き替えてただ立っただけの変化です。

素足やラクちんソックスでは問題なかったのに、

五本指ソックスを履くとアーチが崩れ、つま先が外を向いてしまいました。

つまり、ただ立っているだけで足底の筋肉が緊張している状態です。

つま先の向きが外を向くと足底腱膜は固くなります。

足首の向きが外側に行きすぎると、

人の足は壊れてしまいます。

そのとき、**「これ以上そっちに行かないでね」**と

そっと繋ぎ留めてくれるのも足底腱膜です。

いくらストレッチやマッサージで柔らかくしようとしても、

痛みがなかなか治まらないのは、“”つま先の方向の異常“”が深く関係しているからです。

1 蹴り出すときに痛いのは

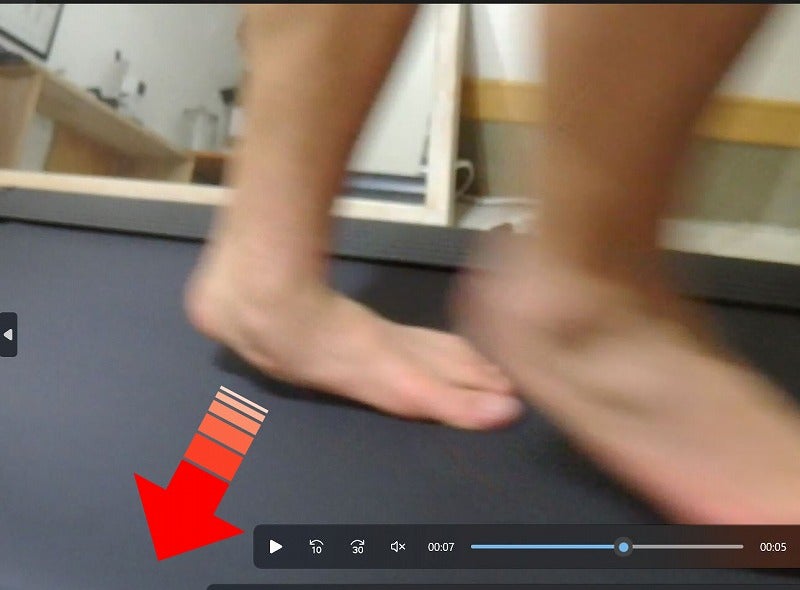

人が歩いたり、走ったりするとき、

足はこのように、前足部が床に押し付けられて固定されます。

踵が浮上してくると、足の裏に空間ができます。

足のアーチが一番壊れるのはこの瞬間です。

体重とキック力の全てが、

足のアーチを構成する中足骨(指の延長の細長い骨)にかかるからです。

正しい動きでは、踵(かかと)は真っ直ぐ上に持ち上がるのが理想です。

ところがこの写真のように、靴下の違いだけで、踵の上がる方向が大きく変わってしまうことは、意外と知られていません。

足底腱膜は足首の向きに関係します。

写真のように、踵が斜めに上がると、足底腱膜は硬くなります。

なぜなら、体がこれ以上外に傾かないよう、足底腱膜が“最後の支え”として緊張しながら引き止めているからです。

同じ人の足の裏です。

踵の上がり方が変わると、

足底筋にかかる負担はグッと減ります。

骨の仕組みで持ち上がる

指のつけ根の関節が“支点”となって、

テコの力で体を自然に持ち上げます。

これをトゥーロッカーといい、筋肉の力を最小限にして人が前に進める仕組みです。

踵が斜めに上がっていると、必ず足底腱膜炎になるものではありませんが、負担が多くかかっているのは事実です。

正しい踵の上り方

踵が真っ直ぐ上がると、指は概ね進行方向に向き

体の仕組みを利用して、衝撃を進む力に変換して進みます。

足部の骨(立方骨や楔状骨など)は、

体の仕組みによって“合成”され、全体が一体化するように硬くなります。

この構造により、高い強度を持ちながら、効率よく前へ進む力を生み出すことができるのです。